パーソナルガバナンスとは、基本的人権が保障されている社会で、それぞれの個人が自分の大切にしている価値観に基づいて人生において何を達成したいのかを考え、それを実現していくことです。

01 ガバナンスとは

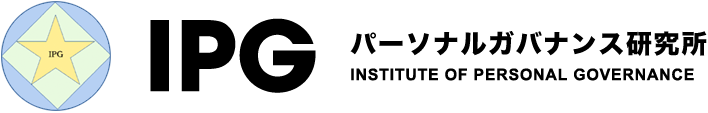

私たちは、ガバナンスとは特定の対象をその対象がよって立つ理念に基づいて経営することであると考えています。すなわち、

と言えます。そして、その対象の範囲によっていくつかのレベルに分類することができます。国際社会が対象であるガバナンスがグローバルガバナンスであり、その経営は地球生命圏経営(bio-sphere management)と言えますし、その基本理念は国連憲章や2030アジェンダ(いわゆるSDGs)に示されています。

一つの国を対象としたガバナンスはステートガバナンスです。その経営は国家経営であり、その基本理念は各国の憲法に示されています。さらにその下のレベルには、地方自治体を対象とするローカルガバナンスや企業を対象とするコーポレートガバナンスがあります。さらに細かく見て行けば、市町村、大学、NPO、宗教団体など様々な団体のガバナンスがあります。どれもそれぞれの組織や団体のよって立つ基本理念をもち、その理念に基づいて組織・団体の経営を行っています。そして、これらの様々なガバナンスのもっとも基礎となっているものが、個人を対象としたパーソナルガバナンスです。パーソナルガバナンスは、したがってそれぞれの個人が自分自身の理念や価値観に基づいて自分自身の人生・生活を経営していくことです。

ここでいう個人の理念・価値観とは、簡単にいえば、自分は何を大切に生きていきたいのかということです。また個人生活の経営とは、自分はどのようにして人生の目的を実現していくのかということです。そして、パーソナルガバナンスでは、自分が大切にしている生き方をライフビジョンとよび、それに基づいて人生の目的を実現する方法をライフプランニングと呼びます。また、そのプランを一つずつ実現していく段階をライフステージとよびます。

02 ライフビジョンとは

ライフビジョンは、個々人が大切にしてる理念・価値観ですが、もちろん人それぞれであり、個別具体的には無数の生き方があると言えます。しかし、すべての人に共通する価値観があります。それは、幸福(Happiness)と福祉(Well-being)を求めているということです。幸福は主観的感覚的な満足感と言えます。一方、福祉(Well-being)とは、客観的具体的な満足感であり、広義の健康と言ってもよい概念です。世界保健機関(WHO)憲章の前文には、健康(Health)の定義と意義が次のように述べられています。

健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが 満たされた状態にあることをいいます。人種、宗教、政治信条や経済的・社会的条件によって差別されることなく、最高水準の健康に恵まれることは、あらゆる人々にとっての基本的人権のひとつです。人種、宗教、政治信条や経済的・社会的条件によって差別されることなく、最高水準の健康に恵まれることは、あらゆる人々にとっての基本的人権のひとつです。世界中すべての人々が健康であることは、平和と安全を達成するための基礎であり、その成否は、個人と国家の全面的な協力が得られるかどうかにかかっています。(日本WHO協会仮訳)

ここに書かれている「肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態」が福祉(Well-being)です(なお、Welfareという英語も福祉と訳されていますが、こちらにはWell-beingを達成するための政策的な意味合いがあると言えます)。そして、ここに述べられているように、最高水準の健康は、基本的人権の一つであり、世界の平和と安全を達成するための基礎なのです。このことからも明らかなように、パーソナルガバナンスが大切にするライフビジョンは、グローバルガバナンスがめざす国際社会の平和と持続的発展を支えるもっとも基本的な理念なのです。

03 人間の安全保障とは

それでは、幸福と福祉というライフビジョンを達成するために必要なものは何でしょうか。具体的には、まずいわゆる衣食住でしょう。住むところ、食べるもの、着るものです。次に子供ならば質のよい教育(Quality education)、成人すればやりがいのある仕事(Decent works)が必要です。そして同時に住んでいる国や地域社会が安全であり、言論の自由などの基本的な人権が守られていることが不可欠です。こうしたものを包括する概念として人間の安全保障(Human Security)という言葉があります。人間の安全保障という概念は、国連開発計画(UNDP)の人間開発報告書1994年版ではじめて国際的に取り上げられました。その後、日本政府の呼びかけによって、緒方貞子 前国連難民高等弁務官とアマルティア・セン ケンブリッジ大学トリニティーカレッジ学長を共同議長とする人間の安全保障員会が設立され、2003年に報告書がコフィ・アナン国連事務総長に提出されました。こうした議論を経て、人間の安全保障とは、欠乏からの自由(Freedom from want)、恐怖からの自由(Freedom from fear)、尊厳をもって生きる自由(Freedom to live in dignity)を保障することだと考えられています。外務省は、人間の安全保障を次のように説明しています。

人間の安全保障とは,人間一人ひとりに着目し,生存・生活・尊厳に対する広範かつ深刻な脅威から人々を守り,それぞれの持つ豊かな可能性を実現するために,保護と能力強化を通じて持続可能な個人の自立と社会づくりを促す考え方です。グローバル化,相互依存が深まる今日の世界においては,貧困,環境破壊,自然災害,感染症,テロ,突然の経済・金融危機といった問題は国境を越え相互に関連しあう形で,人々の生命・生活に深刻な影響を及ぼしています。このような今日の国際課題に対処していくためには,従来の国家を中心に据えたアプローチだけでは不十分になってきており,「人間」に焦点を当て,様々な主体及び分野間の関係性をより横断的・包括的に捉えることが必要となっています。(外務省HP)

ですから、パーソナルガバナンスの基本理念であるライフビジョンは、人間の安全保障というグローバルガバナンスの基本的な理念と通底しているのです。

04 ライフプランとは

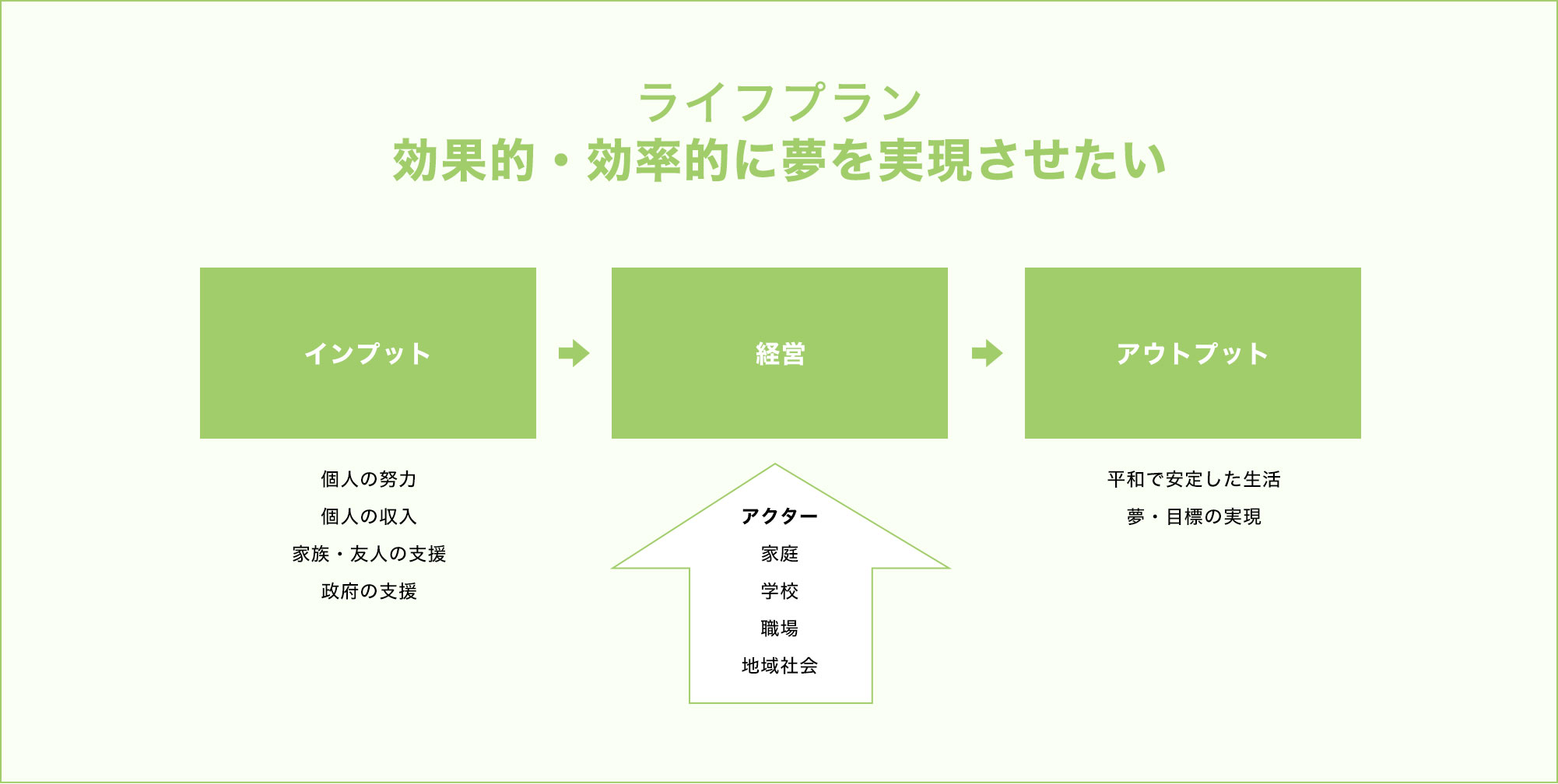

個人のライフビジョンに基づいて人生の目的を実現する方法がライフプランニングであると書きましたが、それでは、ライフプランとは具体的にどのようなものでしょうか。ライフプランニングとは、一言でいえば、人生を経営することです。経営(Management)という言葉は、会社経営とか国家経営のように使われますが、その本質は、その組織に入ってくる様々なインプットを目的としているアウトプットにいかに効果的・効率的に変換するかということです。例えば、会社であればヒト・モノ・カネ・情報などのインプットをうまく使って、その会社の経営者が製品やサービスをいかに効果的・効率的に作り出すかが、会社経営の本質です。同様に、国家経営の場合は、基本的なインプットは所得税や法人税や消費税などの税収です。国によっては、徴兵制によって国民の労働力を直接インプットとしている場合もありますし、外国からモノやカネを援助してもらう場合もあります。そして国家機関(国会、政府、裁判所など)が国家経営にあたって、アウトプットとして産み出すものは、国防、教育、保健、インフラなどの公共財です。

さて、それでは個人生活の経営、すなわちライフプランは何をインプットし、何をアウトプットしているのでしょうか。これを図示すると以下のようになります。

ライフプランニングの目的は、効果的・効率的に自分の夢を人生おいて実現することです。個人生活におけるインプットは、個人の収入が主なものですが、その過程においては個人の努力や家族友人からの様々な支援もあります。人によっては政府から様々な支援を受ける場合もあるでしょう。アウトプットは、一般的には平和で安定した生活であり、個別的には幸福な家庭生活をおくるための夢や目標の実現です。具体的には、やりがいのある仕事に就いて安定的な収入を得る、よいパートナーと結婚する、マイホームを持つ、子供たちによい教育を与える、仕事以外の趣味を持ち楽しむ、いざという時のための備えをしておく、健康で楽しい老後生活を送る、子供たちに自分の事業や財産を適切に残すといったところが普通の市民の考える夢や目標ではないでしょうか。では、人生のおけるインプットをどのように活用すれば、希望するアウトプットを効果的・効率的に実現できるのでしょうか。

05 効果と効率

ここで改めて、効果と効率について考えてみます。何気なく「効果的・効率的にやろう」などということが多いかもしれませんが、両者の意味は違っています。広辞苑によると「効果とは、ある行為によって得られた、期待通りの良い結果。ききめ。」であり、「効率とは、機械によってなされた有用な仕事の量と機械に供給された全エネルギーとの比。一般に、仕事の能率。」と出ています。もう少し具体的に説明すると、効果とはアウトプットの達成の程度であり、効率とは一定のアウトプットを達成するのに必要なインプットです。例えば、40歳までに都心に5000万円程度の新築マイホームを買いたいという目標をたてたとして、それがその通り実現できれば、予定通りの効果と効率で自分のインプット(収入)をつかってアウトプット(マイホーム)を産み出したことになります。しかし、結果として郊外の中古住宅しか買えなかった場合は、十分な効果が得られなかったと言えます。また、いろいろな方法を考えた結果、希望どおりの住宅を4000万円で買えた場合は、予定より20%効率的にアウトプットを産み出したと言えます。ただし、4000万円で住宅を買えたけれどもそれは郊外の中古住宅だった場合は、効率は良かったけれども効果は期待通りではなかったということになるわけです。効率は多くの場合、数値化し金銭で測ることができます。しかし効果は多くの場合数値化できず、金銭で測ることもできません。効果と効率を共に達成できるのがベストですが、人生なかなかそううまくはいかないことが多いのです。単純化していえば、効果は個人の価値観に関わることであり、効率は個人の経済(収入と支出)に関わることです。

ここで私自身の体験を書きます。私は、若いころにソマリアという紛争国で国連職員として人道支援の仕事をしていました。毎日、トウモロコシなどの食糧を被災民に配布するのですが、簡単にはいきません。すべての村人に直接配布することが難しく、村長や族長などの有力者に協力を求めなければならないのです。すると当然のように中間搾取があり、配布したすべての食糧が村人にわたらないのです。しかし、まじめに一人一人の村人に直接渡そうとすると、時間と手間ばかりかかり、すべての村人に食料を配布することができません。ここで私は、食糧援助の効果と効率の問題に直面しました。100キロの食糧というインプットを入手して、その100キロすべてをアウトプットとして一人の村人に配布できれば、効率は100%ということになります。しかし、その結果、配布できた村人が予定の半分になってしまえば効果は半減ということになります。そして、この場合、効果が半分ということは村人の半分が餓死するかもしれないということです。だから私は、この場合は効率は犠牲にしてもいいから、効果を最大限にしようと考えました。つまり、村長や族長の中間搾取を認め、彼らにマージンを渡すのです。これは、国連職員として本来してはならないことでした。しかし、規則も守ることによって多くの村人が餓死するような状況になれば、それは人道援助の基本的な理念に反することになります。今から30年近くも前のことですから書きましたが、こうしたことは起こりうるのです。私は、効率化を追求することは大切ですが、ときとして自分の価値観に基づいて効率より効果を達成することの方が重要な場合もあると思います。

06 お金で買えるものと買えないもの

すでに説明したように、パーソナルガバナンスは、ライフビジョンという個人の価値観に基づいて、人生の目標を達成するためのライフプランを立てて、それを効果的効率的に実行していくという個人生活の経営です。車や住宅を買うという多くの目標はお金を稼げば達成できます。ですから、ライフプランの多くは、いかに可処分所得と増やすかということになります。しかし、人生におけるすべての目標がお金で買えるわけではありません。愛情、友情、達成感、生きがい、精神的満足感などお金に換算できないものも多くあり、それは個人の価値観に関わっているものです。ですから、パーソナルガバナンスを考える場合には、まずライフビジョンを明確にすることが重要です。そして、それに基づいてライフプランを立てるべきです。ライフプランの実現のためには、効率的にインプット(お金)を使わなければなりませんが、時には効率より効果(価値観)を大切にすべきです。以下に、人生と収入に関する名言を紹介します。

●収入は靴のようなものである。小さすぎればわれわれを締めつけ、わずらわす。大きすぎればつまずきや踏み外しの原因となるのだ。

(ジョン・ロック)

●生計を立てるために、自分の人生をつくることを忘れてしまうほどに忙しくなってはいけないわ。

(ドリー・パートン)

●人生は、恐がりさえしなければ素晴らしいものになる。人生に必要なものは、勇気と想像力。それとほんの少しのお金だ。

(チャールズ・チャップリン)

07 まとめ

ガバナンスとは、地球社会、国家、会社、個人といった対象を一定の価値観に基づいて経営していくことであり、経営とは、さまざまなインプットを効果的効率的にアウトプットに変換していくことです。地球社会全体のガバナンスがグローバルガバナンスであり、その下位には、ステートガバナンス(国家統治)、コーポ―レートガバナンス(企業統治)などがありますが、根本にあるものがパーソナルガバナンスです。個人の価値観をライフビジョン、個人生活の経営をライフプランニングとよびますが、ライフビジョンはすべての人間の基本的人権を保障する人間の安全保障の考えが根底になります。したがって、パーソナルガバナンスとは、基本的人権が保障されている社会で、それぞれの個人が自分の大切にしている価値観に基づいて限られた人生において何を達成したいのかを考え、それを実現していくことです。